鎮江鐵路的誕生

鎮江西站

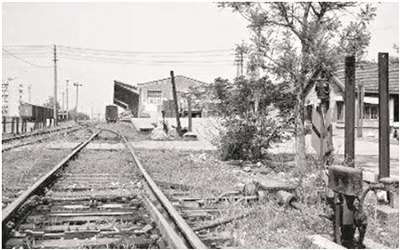

鎮江鐵路西貨場

□ 曹樹高

鴉片戰爭的炮聲,震醒了國人,清朝政府的天朝夢也在洋人的炮火聲中徹底破滅。當帝國主義的鐵蹄踏入上海,入侵中國的洋人發現中國經濟最為發達的長三角,除了長江和運河水路運輸,陸路運輸幾乎極少。于是在十九世紀六十年代初,英國人就試圖考慮在上海南京間修建鐵路。

1864年,英國人就曾向清政府提出一個修建中國鐵路的“綜合計劃”。按照這個計劃,將以漢口為中心,建設長江干線,東達南京、鎮江、常州、無錫、蘇州到上海,西到四川、云南達印度。再從這條干線中的鎮江經天津到北京另建一條干線,修建貫穿中國的兩條縱橫鐵路。

正當英國人的鐵路建設“綜合計劃”提出之際,法、德、美等帝國主義國家,同樣垂涎三尺,希望在中國的鐵路建設中分一杯羹。因而,出現了一場帝國主義之間的你爭我奪的鐵路斗爭。鎮江鐵路的建設(主要是滬寧鐵路),就是在這樣的背景下出現了。1897年,當淞滬鐵路開辦時,英國借口東清鐵路歸沙俄修筑,膠濟鐵路歸德國修筑,京漢鐵路貸款于比利時和德國,按當時最惠國待遇應利益均沾為由,向清政府提出“長江流域鐵路系統”計劃,索取修建滬寧等5條鐵路的特權,英國政府還以炮艦威逼清政府接受。

1898年3月,經歷多方協調,清政府與英國簽訂滬寧鐵路借款草約25條,并委派英國工程師對滬寧鐵路線進行沿線勘測。公元1903年滬寧鐵路開始修建,全線分4個工段實施,即上海至蘇州、蘇州至常州、常州至鎮江、鎮江至南京,這4個工段同時開工建設。

滬寧鐵路在鎮江境內途徑丹陽、丹徒、句容三縣。上海至丹陽段,地勢相對比較平坦,修建鎮江至南京段山地坡崗較多,起伏較大,難度相對大些,當鐵路到達寶蓋山時,山體擋住了去路,必須修條隧道穿行過去。

橋隧工程,是滬寧鐵路進入鎮江境內一大難題。首先鐵路要跨越河流,穿越山嶺。當滬寧鐵路駛過丹陽,必須要在新豐跨越京杭大運河。新豐運河上修建的大橋,全長60英尺,橋身高出水面25英尺,這座大橋系單軌直通式鐵路橋,也是整個滬寧鐵路的第三座大橋,這座大橋采用鋼梁結構。

鎮江是真山真水的城市山林城市,滬寧鐵路途徑鎮江市區穿城而過時,必然要穿越一些山崗。鐵路在風車山一帶,路基就得向下開挖后鋪軌。這樣一來鐵路就把路的兩邊分隔開來,這也嚴重影響鐵路兩邊鎮江市區老百姓的來往交流。因此,在鐵路上方架設橋梁是地形的需要,也是老百姓的呼聲,黑橋由此而誕生。坐落在鎮江市西部的這座黑橋,原本是座鋼筋水泥結構的橋梁,而不是老百姓所說的黑橋。由于上世紀初,火車的蒸汽機車頭是燃煤機車,開始每天有六對車經過,燃煤噴出的黑色煙霧慢慢地把橋身熏黑,老百姓自然而然地稱作這座橋為黑橋了。

當鐵路修到寶蓋山,又被山體阻擋,修建寶蓋山隧道勢在必行,這也是滬寧鐵路全線上的第一個隧道,這一工程也是整個滬寧鐵路工程中最大工程。修筑寶蓋山隧道,當時技術落后,工具簡陋,開挖隧道都是人工用鋼釬鐵鎬慢慢地開挖,不過中國工人的吃苦精神,也讓洋人十分佩服,經過艱苦努力,隧道工程如期完工。寶蓋山隧道全長1332英尺,全部采用混凝土結構,確保了工程的安全性。同時,在隧道內鋪設了雙軌。寶蓋山隧道工程1905年7月開工,于1908年2月竣工。

1978年滬寧鐵路復線竣工后,寶蓋山隧道所在線路改為支線,其作用逐漸下降,于2004年停用。 現在寶蓋山隧道兩面的入口處已用磚塊砌封,入口兩側立柱上分別刻有“1905”和“1908”字樣,字跡清晰。寶蓋山隧道歷史悠久,是鎮江乃至中國近現代鐵路交通運輸業發展的重要歷史見證。

關于場站建設,滬寧鐵路線在進入鎮江境內從呂城開始建站,建有呂城站、陵口站、丹陽站、新豐站、鎮江旗站、鎮江站、高資站、下蜀站和龍潭站等11個車站。鎮江站始建于1906年,位于西門外,早期站房建筑面積為363.77平方米,站場設施簡單,設備簡陋。滬寧鐵路全線通車后,該站被列為大站。

在滬寧鐵路建設的同時,還從鎮江站向北鋪軌,建設了一條直達鎮江江邊港區的“江邊支線”,又設鎮江江邊站。這是一條用于港口航運與鐵路銜接的專用線。這一設計與布局,使鎮江港區成為長江下游唯一可以鐵水直接換裝的港口,對于鎮江港口的發展具有極為重要的意義。

滬寧鐵路建成后,設立滬寧鐵路總管理處,由華方1人、英人5人組成委員會,議事表決以多數為準。此外,下設車務、機房、會計、材料4個總管以及1個稽查員,全部由英國人擔任。整個鐵路的控制權實質落在英國人手里。由于鐵路的造價高,加之英國人管理“水土不服”,鐵路經營幾乎年年虧損。1908年,清政府郵傳部成立,特設鐵路總局。1909年,廢除滬寧鐵路總管理處,以華人為總辦。然而,清政府盡管采取了一些措施,仍未能從根本上改變滬寧鐵路被外國人控制的狀況。

滬寧鐵路的建設,給鎮江帶來了新的陸路運輸方式。由于鎮江是重要口岸和江、海、河物資的集散地,滬寧鐵路通車后,客貨業務比較繁忙,確實推動了鎮江經濟的發展。鎮江鐵路的誕生,為城市提供了現代的交通運輸方式。鎮江鐵路的建設,也見證了一個積貧積弱的舊中國,在帝國主義列強的鐵蹄和炮艦威逼下的屈辱歷史。

責任編輯:阿君