柳詒徵與丹陽姜氏昆仲的情緣

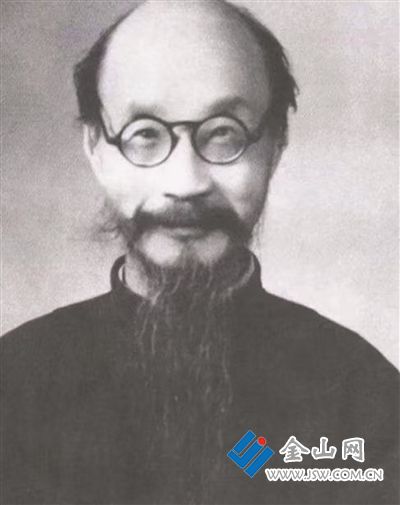

柳詒徵

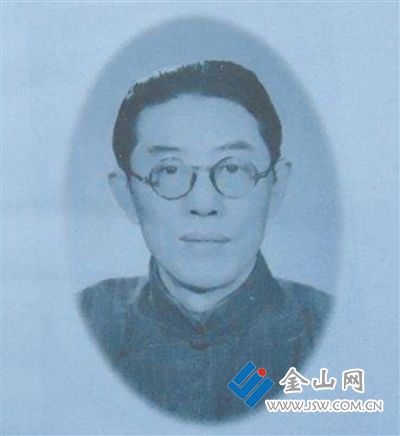

姜可生

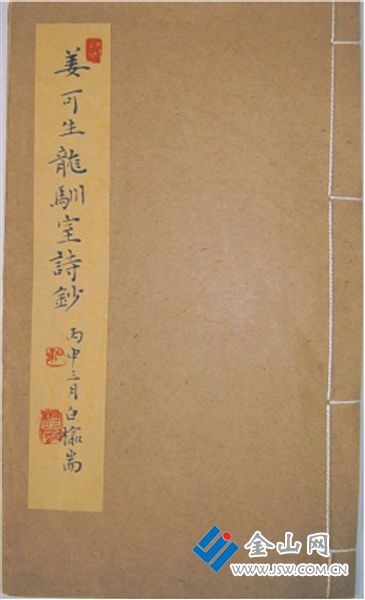

姜可生 《龍馴室詩鈔》

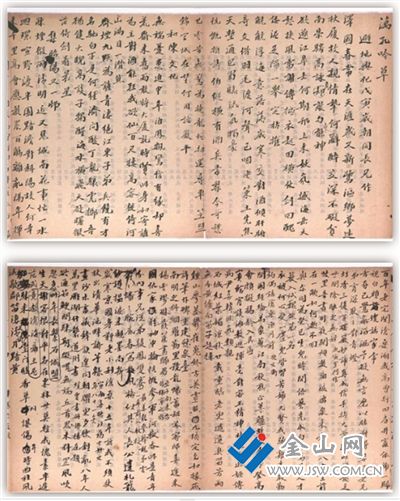

姜可生《藕孔吟草》

文/圖 任輝

在二十世紀(jì)上半葉中國風(fēng)云激蕩的歲月里,學(xué)人間的交游酬唱不僅承載著深厚的私人情誼,更映照出時(shí)代變遷的光影與士人精神的回響。史學(xué)大師柳詒徵(劬堂)與丹陽籍南社詩人姜胎石、姜可生兄弟之間的詩文之交,便是其中一段尤為動(dòng)人的篇章。他們生于同鄉(xiāng)沃土(鎮(zhèn)江府),學(xué)貫中西古今,雖術(shù)業(yè)各有專攻——柳氏治史鉤沉,姜氏詩筆縱橫,卻因共同的文化血脈、鄉(xiāng)邦情結(jié)與家國憂患而緊密相連。

相識(shí)學(xué)堂 同事朋友

姜胎石(1879—1944),名若,字證禪,江蘇丹陽人。少負(fù)才名,后中歲貢。曾入江南陸師學(xué)堂,早年以詩文劇作聞名。1911年加入南社。辛亥革命后任丹陽縣民政長,繼而出任興化知縣。1915年起歷任浙江安吉、奉化等五縣知事,并在紹興創(chuàng)辦平民學(xué)校。1928年棄政從商,創(chuàng)辦電燈公司;1933年復(fù)任嘉興縣長。抗戰(zhàn)爆發(fā)后隱居上海,拒事日偽,1944年病逝。生平交游廣闊:與柳亞子為南社摯友;1907年力薦呂鳳子入兩江師范;曾赴香港接應(yīng)革命家表弟趙聲家眷,趙逝后撰文悼念;兩度代表同鄉(xiāng)為馬相伯祝壽。

姜可生(1893—1959),字君西,號(hào)杏癡,姜胎石胞弟。1912年入南社,曾任《民國新聞》編輯,發(fā)表大量反袁文章遭通緝流亡。1913年與呂鳳子創(chuàng)《大同周報(bào)》;1931年辦丹陽《平報(bào)》,連載《紀(jì)曼殊上人》(后收入文集);創(chuàng)辦鎮(zhèn)丹金長途汽車公司及肇明電氣公司。抗戰(zhàn)時(shí)任丹陽臨時(shí)縣長,在滬組織同鄉(xiāng)救濟(jì)募資。新中國成立后任蘇南各界人代會(huì)代表;1951年赴京任柳亞子秘書,整理南社文獻(xiàn);同年返滬,后受聘為江蘇、上海文史館館員。1959年病逝,遺作輯為《姜氏昆仲詩文選》等。今存《姜胎石姜可生詩文選》《姜可生小說選》。

據(jù)《柳詒徵文集》收錄的《疊胎石韻》長詩所述:“同堂溯思益,講學(xué)正維新。煙水金陵擅,苔岑潤郡親。卅年交耐久,二客老安貧。”正是這段同鄉(xiāng)同窗情誼的寫照。“苔岑”喻志趣相投,“潤郡”點(diǎn)明共屬鎮(zhèn)江古地。于講壇切磋間,二人情誼日篤。經(jīng)姜胎石引介,柳詒徵亦與其弟、青年才俊姜可生相識(shí),自此開啟了與姜氏昆仲綿延三十余載的深交。

客中送客 亂世飄蓬

抗戰(zhàn)烽火燃起,山河破碎。柳詒徵為護(hù)中央圖書館典籍避居蘇北興化,姜氏兄弟亦同避此地。亂離之中,三人詩酒唱和,互慰愁懷。值此危局,姜可生決意自淪陷區(qū)冒險(xiǎn)輾轉(zhuǎn)赴重慶(戰(zhàn)時(shí)陪都)。柳詒徵聞之,深情賦《送姜可生赴滬之渝》以贈(zèng):鄉(xiāng)水橋邊問客星,詩筒酒盞慰飄零。伯兮老向花村隱,行也群看棣萼馨。瘴海鯨濤躬戰(zhàn)伐,蜀山鵑淚話沉冥。吾家嬌女趨南贛,倘接征塵問所經(jīng)。

首聯(lián)“鄉(xiāng)水橋邊問客星,詩筒酒盞慰飄零”:點(diǎn)明送別地點(diǎn)(故鄉(xiāng)水畔)與方式。以“客星”喻即將遠(yuǎn)行的姜可生,依依惜別之情頓顯。“詩筒酒盞”則見文人本色,在飄零亂世中,唯以詩文唱和、杯酒慰藉離情。

頷聯(lián)“伯兮老向花村隱,行也群看棣萼馨”:交代家族情況。“伯兮老向花村隱”指姜可生之兄姜胎石(字枕仙),時(shí)已年邁,選擇在鄉(xiāng)野(“花村”)隱居。“行也”指姜可生此行。“棣萼”典出《詩經(jīng)》,喻兄弟情深。此聯(lián)謂:兄長在家安守,弟則踏上征程,兄弟情誼如棣萼芬芳,眾人稱羨。既慰藉行者,亦顯姜氏門風(fēng)。

頸聯(lián)“瘴海鯨濤躬戰(zhàn)伐,蜀山鵑淚話沉冥”:預(yù)想旅途艱險(xiǎn)與抵渝心境。“瘴海鯨濤”極言自滬至渝水路(需經(jīng)日占區(qū)、國統(tǒng)區(qū)交界及川江險(xiǎn)灘)的兇險(xiǎn)莫測(cè)與戰(zhàn)爭(zhēng)氛圍(“躬戰(zhàn)伐”)。“蜀山鵑淚”化用“杜鵑啼血”典故,想象姜可生抵渝后,面對(duì)破碎山河(“沉冥”),將如泣血杜鵑般訴說國難家仇。此聯(lián)氣象悲壯,道盡亂世行路難與家國沉痛。

尾聯(lián)“吾家嬌女趨南贛,倘接征塵問所經(jīng)”:轉(zhuǎn)寫自身牽掛。柳詒徵念及愛女柳定生此時(shí)亦避難于江西南部(“南贛”)。他殷切期盼:姜可生若途經(jīng)贛地(“倘接征塵”),或能與女兒相遇,代為探詢近況(“問所經(jīng)”)。亂世之中,骨肉離散,此愿雖渺茫,卻飽含一位父親深沉的思念與無奈。

姜可生此行自興化潛行至上海,再冒險(xiǎn)轉(zhuǎn)赴重慶,確如詩中“瘴海鯨濤”,生死難料。尾聯(lián)對(duì)女兒的牽掛,正是無數(shù)亂離家庭悲歡的縮影,將個(gè)人情感與時(shí)代苦難緊密相連,讀之令人動(dòng)容。于此時(shí),姜可生尚且有詩集《藕孔吟草》,講述興化避亂經(jīng)歷,堪稱“詩史”。

劫后心聲 詩盟永固

1945年抗戰(zhàn)勝利,柳詒徵作《受降志喜》,刊于鎮(zhèn)江五縣同鄉(xiāng)會(huì)所辦之《鎮(zhèn)丹金溧揚(yáng)聯(lián)合月刊》。此刊亦成為劫后三人精神聯(lián)結(jié)的紐帶。翌年元旦,柳詒徵于同刊發(fā)表《元旦和證禪慧禪昆玉》及《疊胎石韻》四首,字里行間激蕩著劫后余生的深沉感慨與對(duì)摯友的敬重。

《元旦和證禪慧禪昆玉》詩云:楚水流人聚,昭陽舊歲新。阮家南北宅,姜被弟昆親。縣譜民能說,詩囊老未貧。池塘春草句,詎待夢(mèng)通神。大好家居毀,空前劫運(yùn)來。六州沉鐵雨,萬戶爐冬雷。引卒奔何勇,高官去不回。楚弓勞楚失,敵焰況頻摧。空聞?wù)剳?zhàn)略,曾未絕邦交。國步危如縷,民生賤遜毛。但知趨武漢,誰肯守金焦。灑涕懷鄉(xiāng)土,臨觴氣不豪。魯南方苦戰(zhàn),江北未休兵。翻羨閭閻樂,渾忘七鬯驚。澆愁尋舊侶,同氣競(jìng)詩盟。何日從飛將,揮戈下北平。

“阮家南北宅,姜被弟昆親”雙典并提:阮籍叔侄的比鄰而居,姜肱兄弟的共被而眠。柳詒徵以古賢之光,燭照姜氏兄弟當(dāng)代孝悌風(fēng)儀——此乃對(duì)《送姜可生》中“棣萼馨”門風(fēng)的回響。

“縣譜民能說” 頌姜胎石數(shù)縣執(zhí)政之清名,恰與其隱居“花村”的晚節(jié)輝映;“大好家居毀,空前劫運(yùn)來”,如一聲裂帛,撕開抗戰(zhàn)瘡痍的幕布。此痛直指姜胎石1944年卒于亂世的未愈之殤,亦暗合姜可生遭日偽通緝的流亡血淚。“六州沉鐵雨,萬戶爐冬雷” 以“鐵雨”喻轟炸的酷烈,“冬雷”狀民生的哀號(hào),三人共睹的鎮(zhèn)江焦土,在詩句中化作時(shí)代悲鳴。“澆愁尋舊侶,同氣競(jìng)詩盟”——亂世中借詩酒相濡以沫的誓言,終在勝利后升華為 “詩壇續(xù)社盟”的文化復(fù)興使命。

《疊胎石韻》四首詩作:“同堂溯思益,講學(xué)正維新。煙水金陵擅,苔岑潤郡親。卅年交耐久,二客老安貧。”“回首風(fēng)檐底,輸君筆有神。報(bào)最循聲永,僑居舊尹來。亂離歌兕虎,屯難筮云雷。邗水兵猶阻,延陵棹漫回。”“尚書門望重,喬木莫全摧。舊歲夸燈市,新詩角石交。相看花滿縣,不畏盜如毛。酒獻(xiàn)齊年壽,春蘇大地焦。勝藍(lán)論治績,羈旅氣增豪(謂金君崇如為吾黨光)。”“下筆開生面,羅胸富甲兵。愿為三語掾,能使一軍驚。秘籍欣神護(hù)(來詩軫念地庫藏書,據(jù)滬報(bào)迭載,金陵淪陷前數(shù)日,庫藏書物五千箱,已分運(yùn)川陜各地,以是知鳳阿公遺著未罹兵燹),詩壇續(xù)社盟。相期貞晚節(jié),無事問君平。”

“相期貞晚節(jié)”一句千鈞:1946年內(nèi)戰(zhàn)陰云下,柳詒徵對(duì)姜可生的鄭重囑托,實(shí)為對(duì)《送姜可生赴滬之渝》中“瘴海鯨濤躬戰(zhàn)伐”的終極回應(yīng)——昔年共歷生死,今朝共守士節(jié)(后姜可生、柳詒徵均任新中國文史館員,恰踐此約)。

兩組戰(zhàn)后詩作,實(shí)為柳詒徵與姜氏兄弟情誼的精神結(jié)穴。“苔岑潤郡親”以苔藲共岑之喻,道破三人因鎮(zhèn)江(古潤州)文脈而生的靈魂親緣;“灑涕懷鄉(xiāng)土,臨觴氣不豪”中的泣血呼喚,將私誼鑄為鄉(xiāng)邦共同體的不朽根系;“何日從飛將,揮戈下北平” 的破曉之盼,終在《受降志喜》中化作狂喜淚雨——而這份喜悅,只因與姜氏這般摯友共歷長夜,方顯其珍貴。

這段以詩心淬煉的情誼,在戰(zhàn)火中同擔(dān)飄零之痛,于文脈里共守江南薪傳,至劫后仍砥礪士節(jié)。其動(dòng)人處,正是這亂世浮生中,以鄉(xiāng)土為舟、以氣節(jié)為楫,渡人亦渡己的靈魂相照的場(chǎng)景。

柳詒徵與姜胎石始于南京思益學(xué)堂共事,結(jié)為摯友,并由此結(jié)識(shí)其弟姜可生,三人情誼綿延三十余載。柳詒徵雖非南社成員,但與柳亞子、陳去病等核心人物詩文往還,深度參與南社文化網(wǎng)絡(luò),成為其重要的外部同道人。承平之時(shí),他們?cè)姰嫵辏写鑼W(xué)問;及至烽火連天、山河破碎,他們的詩詞唱和更化作亂離中相互慰藉、砥礪氣節(jié)的精神紐帶。品讀柳詒徵詩章,尤其是送別姜可生輾轉(zhuǎn)險(xiǎn)途的殷切贈(zèng)言,不僅能領(lǐng)略其藝術(shù)造詣與文人情趣,更能觸摸到那一代知識(shí)分子在時(shí)代洪流中憂時(shí)傷世、堅(jiān)守文化根脈、珍視人間情義的赤子之心。

責(zé)任編輯:阿君