邑庠生管蘊琴之事跡

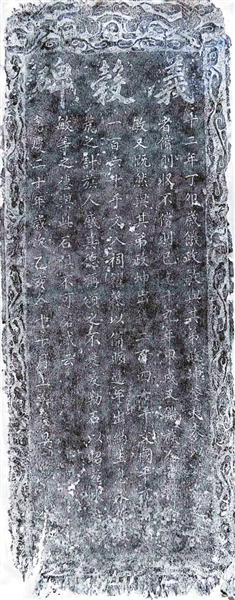

義谷碑

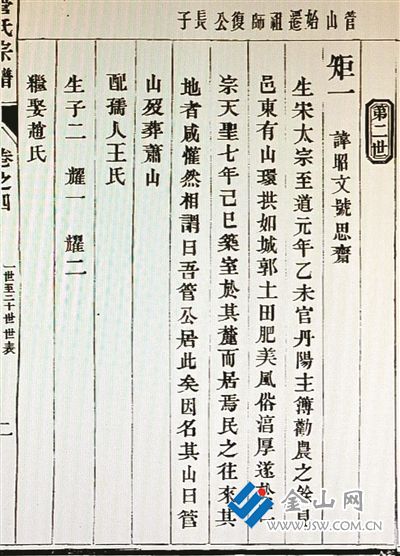

《管氏宗譜》管昭文記載

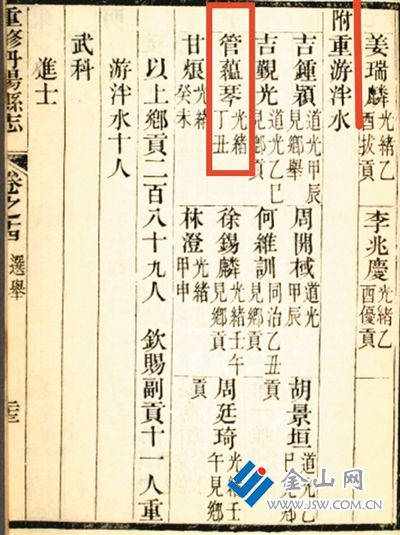

《重修丹陽縣志》管蘊琴記載

管山村委會 圖:王鐵牛 提供

文/王鐵牛 管煥生

相傳,春秋時期齊桓公的賢相管仲(名夷吾),年輕時就在丹陽的延陵地區與鮑叔牙一起經商。兩人分配經營所得時,推辭互讓,后將部分銀兩為當地造了“分金橋”,還留下了“管鮑分金”成語。

到了宋代,丹陽東北的“關山”一帶就有了管氏定居在此,繁衍生息,瓜瓞綿延,成為丹陽望族。《管氏宗譜》首修是在明代神宗萬歷五年(1577),至今修譜15次,每隔約30年續修一次譜。特別是管氏27世孫管蘊琴,一生主修過兩次譜,這在古代修譜史上是難得的。

管蘊琴出生怪異

管氏是一個古老的姓氏。據倫敘堂《管氏宗譜》記載,丹陽管姓源于姬姓,周武王滅商建立周朝,封其三弟叔鮮于管地,后代以國名為氏,遂有管姓。

丹陽“關山”的管氏,出自浙江處州府龍泉,為周穆王之后,其遠祖為管仲。其始祖肇一公(字師復,號臥云子),為飽學高隱之士,擅詩,有《白云集》傳世,生二子:矩一、矩二。

北宋天禧年間(1017-1021),管昭文(字矩一,號思齋)到丹陽縣任主簿,后任縣令,在任13年。管昭文在任時,聽說過自己的老祖先管仲,曾在春秋時期到過丹陽延陵,因此對丹陽有種親近感。管昭文有次到丹陽東北部“勸農桑”,看到地圖上標有“關山”字樣,與自己的姓氏諧音,心里有探索的意念。且這里“四山環拱,圍若翠屏,古之盤谷”,一處世處桃源,遂在卸任后率子孫遷居“關山”,依山而居、山以氏名、村以山名,而稱“管山”。管山便成了管氏的重要發祥地之一。900多年來,管氏已繁衍了30多代,人口達3000多。

管蘊琴,譜名永省,字稽中,一字允卿,號西巖,邑庠生。

管蘊琴的父親管國瑚(字顯中),性格穎悟,讀書明敏。管國瑚幼年時因患“濕痰流注,傷左足端”,但他“倜儻有智慧”,四鄰八村有矛盾時,都會請他解決。他還將族弟的兩個兒子收養,形成了一個大家庭。“同心勠力,無少猜嫌,家業果隆”。管國瑚配訪仙蕭家村西的戚里村戎氏,生養了二個兒子:永省、永圖。

管蘊琴出生于嘉慶元年(1796)二月二十六日亥時,歿于光緒六年(1880)十一月初九日巳時。母親戎氏生下管蘊琴后,發現兒子的奶頭上有明顯的毫毛。大家看到這種情況,都很緊張。族長請人占卜算卦了一下,根據《山九相乳訣》,有“乳頭生毫聰明必高”的說法,家人就放心了。過了幾天,毫毛自動脫落。不久,又長出毫毛,又自動脫落。三次之后,恢復正常,人也沒有生毛病的樣子,家人這才真正放心。

立德修身助鄉鄰

管蘊琴生在一個耕讀傳家的家庭,“少時家業單寒,幾于衣食不給,而卒能茹荼守苦”。到了上學年齡,送到塾師處授課。管蘊琴在讀書時相當聰慧,“歷代興亡成敗、古今野史稗官,一經聞見不復遺忘”。管蘊琴和同學在一起,高談闊論,說話滴水不漏,外人“鮮知其為農家子”。

管蘊琴從懂事起,就看到父親管國瑚日夜為宗族和鄰村群眾操勞,沒有因足跛給自身帶來麻煩,而是“督耕于家,善風鑒之術,麻衣柳莊諸書無不熟悉”。管蘊琴從小看到父親這種急公仗義的行為,以及任勞任怨的品德,心里也懷著尊祖敬宗的意念,“負不羈之才、卓然有大志”。管蘊琴“不負先人培植之恩”,用學到的知識,在鄰村設館教學生,同時迎接科舉考試。然而命運也會捉弄人。“秋闈之數,凡十有六次薦賞之”,即管蘊琴有多次因病不能赴科舉考試,而錯失機會。

據《丹陽縣志》記載,清代光緒丁丑年(1877),縣府舉行科舉制度中的慶賀儀式,管蘊琴重游泮水,光緒年間有五人享其殊榮,管蘊琴以高壽而參加慶典。

管蘊琴父親管國瑚經常用《易經》中的句子教育他,“天行健,君子以自強不息。地勢坤,君子以厚德載物”。管蘊琴也仁者樂山,立身敦厚,不居于淺薄,不居于虛華,“喜靜而不喜動,有如山然”。

道光元年,丹陽遍地瘟疫,且遇干旱年份。道光三年又遇大水,百姓流離失所。管山由于人少地多,所謂“靠山吃山”,管氏族人勉強度日。有人看到丹陽東北的“潮鄉”一帶,因水災房倒屋塌,甚至家里砌的灶臺也受淹倒塌,急需石灰用來砌灶。管山歷來是生產好石灰的地方,這時更是供不應求,村民增加石灰窯也能增加些收入。此時,埤城有一王姓,他們村上百姓無米下鍋,無柴草可引火,于是倡議不能用柴火燒石灰,上告縣府要關閉石灰窯,導致管山的石灰窯也被迫關閉。

管蘊琴看到,老百姓的灶臺被水淹倒塌,需要石灰來砌灶;管山的資源不能發揮,既影響砌灶,又不能增加收入,于是到丹陽縣府據理力爭。“先生以身當之,曾未為之屈,非才識膽兼優者,而能如是乎!”最后,打贏了官司。

管山村離訪仙鎮大約有6里路,管蘊琴在訪仙逢集市時間,都要到茶館店去喝茶聊天,從中聽到一些社會新聞,以增長見識;同時,將有些經濟信息收集起來,告訴村民來安排種植計劃。逢到集市這一天,茶館店里的頭把交易座位總是留給管蘊琴。有的時間管蘊琴很早就到茶館店,有的時候他因處理事務很遲才到,但頭把交易座位沒有人敢坐。

心系宗族修家譜

管蘊琴娶麒麟村上的殷氏為妻,生有三子:政健、政瑞、政養。他始終以嚴修身,主張勤儉廉勞、抱樸守拙,被鄉人稱為“立德立功立言三不朽,為師為將為相一完人”。

道光十七年(1837)三月清明,管蘊琴回到村里祠堂教書。族長找到他,要他為宗族修譜,并任主編,管蘊琴“聞命不禁愕然驚慌”。管蘊琴隨即說自來修譜者是族長,主修必擇學識兼優者任其職。族長要他學習宋代的司馬溫公(司馬光)修通志的精神,管蘊琴“受命局促,不自安,退而夙夜思,懼益甚、慎益甚”。

之后,管蘊琴在課生之暇,遍訪友朋求教,參閱他姓的譜牒。“校正原來的世系、事表,訛者正之、缺者補之、繁冗者刪之、粗率者從而更張之”。經過一年的編寫,第十一修《管氏宗譜》完成。

咸豐九年(1859),管蘊琴想到舊規是20年一續譜,于是早早將有些資料準備好,正當刊刻時,太平天國運動波及山村。管蘊琴將老譜和新增加的內容資料,放到祠堂的壁柜里收藏起來。誰也難預測,太平軍與清軍在丹陽拉鋸戰持續了好多年,軍隊住在祠堂里,“穿窯燒炭,樹木伐盡,祠物毀盡,譜書亦發而破之、棄之,不留片紙”。管蘊琴數十年的苦心孤詣遂遭湮沒。

同治三年(1864),太平天國運動被清軍鎮壓下去,軍隊從管山一帶撤走。管蘊琴在族弟管永宣處發現有第十一修《管氏宗譜》,欣喜若狂地帶回家。隨即進行續修工作,“人之未歸者追之、已沒者記之、不知者姑闕之”,其他人員竭力盡心贊襄,至同治十一年(1872)七月,第十二修《管氏宗譜》完成。增加了《丁酉歲修譜瑣言》51條、《歷世修譜題名錄記》《姓氏考序》等條目。

為了扶貧濟困,管蘊琴還在九靈觀創設“修善堂”“惜字會”,將沿山一帶的十幾個鄉紳發動起來,自己首先解囊捐資,起到倡導善舉作用。

管山人丁興旺繁衍于雍正和乾隆間,由于人口突然增多,在嘉慶年間設立了“義谷”倉。天連年作禍,土地遇上災年,管氏家族凝義氣、講團結,做到相互幫扶,共渡難關。

管蘊琴吸收“義谷”倉經驗,學習別人的長處,在咸豐十年(1860)設立“義學”倉,用捐資入祠“子母生息”方式,培植人才,并且進行義學公議立規矩:如捐贈的田地,不得出本圖,以便管理;祠中非緊急大事,不得用此款項;每年春分日,將本年所應開用之錢,當眾親交先生;學課錢分三等,啟蒙至作破承題為一等,自作破承題至半篇為一等,成篇為一等。

附“義谷碑”碑文

十二年丁卯歲饑,政敏與其弟政坤,發大麥以賑族之貧者。償則收,不償則已。迄十九年甲戌,又饑。族人告糶于敏,敏又慨然與其弟政坤出錢二百四十千文,國平亦出錢一百六十千文入祠,糶谷以備賑。遞年出納生息,永作救荒之計,族人感其德稱,頌之不衰,爰勒石以昭。茲來許使敏等之德與此石俱不可磨滅云。嘉慶二十年歲次乙亥冬十一月上干谷旦公勒

附“義學碑”碑文

仲父公日:倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱。言養之不可不與也。又曰:四維不張,國乃滅亡。言教之不可不立也。此言深合孔圣富教之旨。吾族義谷倉之建久矣。茲復捐資于族,為義學計。此物此志夫,既詳志家乘,猶慮后世之或有怠忽也。爰勒諸石以冀垂于無窮云。大清咸豐歲次庚申孟夏裔孫藴琴敬撰

千百年來,丹陽管氏后裔繁衍眾多,分居東管山、西管山、倪山、呂城、東洋橋、東城里、葛村、崗頭、井頭、丹陽縣城,也有分遷至南京、揚州、金壇、江陰、武進、常州等地,也有因當兵或官任,遠遷至廣西南丹、廣東惠州等地的。

近代史上,以管文蔚為首的“管氏三杰”,其祖籍也是在清末民初從管山遷往倪山的,管文蔚的祖父管政恒,曾在民國時主修《管氏宗譜》。

責任編輯:阿君