李恩綬父子同修丹徒地方志

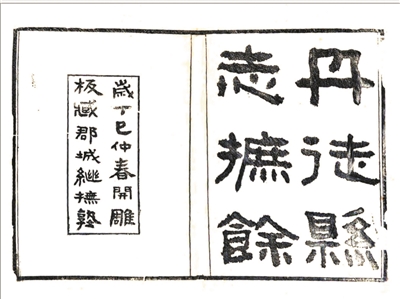

《丹徒縣志摭余》

□ 陳水源

光緒《丹徒縣志·建置沿革》記載:“丹徒名縣始于秦,至宋始隸鎮江府。”而在丹徒縣修志歷史上,則以明正德十五年(1520年)編纂的《丹徒縣志》(1521年刻本)為最早。此后,丹徒縣又分別于明萬歷年間(1573年),編纂了萬歷《丹徒縣志》;清嘉慶十年(1805年),編纂了嘉慶《丹徒縣志》;清光緒五年(1879年),編纂了光緒《丹徒縣志》。

據《丹徒縣志》記載:“民國6年(1917年),刊《丹徒縣志摭余》,共12本21卷。由清李恩綬纂修原本,其子丙榮續輯增擴而成。鎮江市圖書館、丹徒縣檔案館藏。民國期間纂修的《丹徒縣征訪冊》(附《續征訪冊》),由李丙榮纂。北京師范大學藏。”為此,在丹徒留下了一段李恩綬、李丙榮父子兩代同修地方志的佳話。

李恩綬(1835年-1911年),字丹叔,號亞白,丹徒人,清末附貢生,候選訓導,祖籍安徽舒城。據其在《紫蓬山志》中自述:“余本舒人,萬歷中葉,始遷潤。家乘載,余宗出自龍眠,明初斷自省三公,為一世公。”李恩綬自幼聰穎好學,博覽群書,詩文閎深奧衍,不襲浮藻,以是科舉不利,遂橐筆壯游,以教館、作幕、鬻文自給。光緒十年(1884年),李恩綬赴合肥游歷,曾在合肥西鄉紫蓬山下的周老圩教書多年。他與同治癸酉科舉人、官內閣中書周家謙和同治年間貢生,官至翰林院典籍王尚辰等結為知己,皆與之游。鎮江、南京、合肥一帶山水名勝盡皆游遍。他每到一處,喜閱地方志書,以了解當地勝跡來歷、人物史事。他是清末鎮江文壇之耆碩,一生著述頗豐。據《續丹徒縣志·卷十三·文苑》記載:“恩綬,獨研精古學,考證源流,著作等身,里人目為邊笥。尤篤內行,族黨稱之。著有《讀騷閣賦存》《訥盦駢體文存》《縫月軒詞》《冬心草堂詩選》《校補龍文鞭影》《巢湖志》《采石志》《紫蓬山志》等。”

光緒《丹徒縣志·序》記載:“同治十二年(1873年),知縣何紹章,曾捐廉設局修志,并延聘本縣舉人楊履泰、歲貢生顏錫森等為分纂,諸人皆績學之士。稿成后,常鎮道沈敦蘭持以轉請呂耀斗刪并移易,歸于至當。”至光緒五年(1879年),光緒《丹徒縣志》在知縣馮壽鏡任內始完成。早在光緒《丹徒縣志》纂修期間,李恩綬雖然旅居汜水,未能參與志局,但他卻十分關心丹徒地方志的纂修,并于山水一門,多有考證,為人所嘉許。他將搜集到的資料和對丹徒前志存在的問題和修改意見,及時匯寄給修志局,“凡所搜采,約計數帙”,從實際上講,李恩綬已參與了光緒《丹徒縣志》的編纂工作。

在光緒《丹徒縣志》刊行后,李恩綬又將“續有所聞知”,“未及匯送者,厘為‘摭馀’十卷”,形成了《丹徒縣志摭余》初稿。1898年,李恩綬、應子衡等5人偕畫師金漢等創作了一幅《超岸寺覽勝圖》,上題:玉山之超岸寺即浮玉亭之遺址,意將收入《丹徒縣志摭余》,“但未竟而歿”。光緒二十五年(1899年),李恩綬南歸故鄉,77歲卒于家,里人私謚“文靖先生”。

李恩綬長子李丙榮(1867年-1938年),字樹人,晚清附貢生,授安徽候補縣丞署按察使司照磨兼署司獄(五品銜官)。至民國六年(1917年),李丙榮乃繼父志,“三易寒暑,六易稿本”,終將原“摭余十卷”擴增至二十一卷,最終使《丹徒縣志摭余》行世。其篇目為:卷一文宗閣賜書書目,詔諭志;卷二輿地志;卷三金石真跡(攝影銅版)、河渠志、食貨志、學校志、武備志、外交志;卷四職官志;卷五選舉志;卷六人物志、名宦;卷七名賢宦績、忠義、孝義;卷八儒林文苑、書畫、隱逸;卷九尚義(義舉附)、耆碩、方技、方外;卷十列女(一)賢孝;卷十一列女(二)、完節、守貞、節烈;卷十二完節表、貞女表、節烈表;卷十三藝文志;卷十四——卷十八雜文;卷十九詩;卷二十詩余、雜綴志(史事、祥異);卷二十一紀聞、正志校勘記。

李丙榮其他著作還有《大觀亭志》二卷、《牙牌繇辭詳注》、《繡春館詞鈔》二卷、《京江詩鈔》四卷等。清末民初鎮江刊刻的文獻和修復的古跡,多數由他經辦,并作序記。他還十分重視地方文獻的收藏,以藏書享譽鎮江,被稱為清末民初藏書家。

自清光緒五年(1879年)光緒《丹徒縣志》告成,至《丹徒縣志摭余》成書,其間近40年。經歷清末變法維新和辛亥革命,因此其體例雖“悉遵正志”,而目則不盡相同。《丹徒縣志摭余》,現存民國六年(1917年)刊本,可補正史之不足,對建置沿革等,根據確實資料考訂過去志書的偽誤,有獨到見解,它是研究鎮江歷史文化的重要資料。

責任編輯:阿君